#推し活防災 で日本財団のキャンペーン認知とイメージが大幅リフト。 Amplifyスポンサーシップ広告で実現したオリジナルショートドラマの威力。

国内外の社会課題解決に取り組むNPOの事業への資金助成をする民間の団体である日本財団 (@NipponZaidan)。防災について考えてもらい行動してもらうことを目的として、2025年3月11日を起点に実施したAmplifyスポンサーシップ広告を活用したキャンペーンについて伺いました。

中央:日本財団 経営企画広報部 広報チーム チームリーダー 宗近江里子氏 | 右:日本財団 経営企画広報部 広報チーム 千葉元氏 | 左:X Corp. Japan 株式会社 NEXT クリエイティブストラテジスト 宮原渉 | インタビュー・記事:X Corp. Japan 株式会社 Head of Marketing 竹下洋平

竹下(X)

最初に、日本財団様の活動内容について教えてください。

宗近(日本財団)

日本財団は、災害時などに寄付を募るほか、全国の地方自治体が主催するボートレースの売上金の約3.1%を交付金として受け入れ、約600億円規模で年間約1,800の社会貢献活動を行うNPOや社団法人を支援し、活動を支えています。

竹下(X)

現在のマーケティング活動の方向性や、現在の課題を教えてください。

宗近(日本財団)

社会貢献をいかに楽しく伝えるかがミッションであり、それが課題でもあると認識しています。社会貢献への関心は高まっているものの、具体的な方法が知られていないため、活動への参加障壁を下げて伝える必要性があると思っています。ただ、昔はもっと敷居が高かったイメージがあった中、今は学校でもSDGsについて教えていたり、社会貢献やCSRという言葉も聞くようになり、過去よりも馴染みのあるものになっていると思います。

竹下(X)

マーケティング活動において、普段どうXをご活用されていますか。また、他のプラットフォームと比べてXならではの活用方法があれば教えてください。

宗近(日本財団)

Xでは社会貢献活動を分かりやすく伝えるために、チームメンバーと日々議論しながら投稿しています。公式HPは寄付者やステークホルダーの方々向けの丁寧な情報公開の場としての役割が強い中、Xではより平易な言葉で社会課題全般や事業について伝えることを心がけています。

千葉(日本財団)

他のデジタルプラットフォームでは、支援活動の関係者の方々に主にフォローいただいている印象があります。一方、Xは拡散力を活かして、もっと広く多くの人に知っていただきたい事業活動についてニュースリリース的に発信をしています。

宮原(X)

ポストに対してネガティブな反応が来ることを避けるために、リプライができないようにしている公式アカウントもある中、日本財団様はXのポストに誰もがリプライできるようにされているのが興味深いと思いました。

宗近(日本財団)

社会活動のために人々からお金をお預かりしているので、良い意見も悪い意見も平等に聞かないといけないと思っています。

竹下(X)

今回のXでの「#推し活防災」キャンペーンにおいては、どのような課題があって実施に至ったのでしょうか。

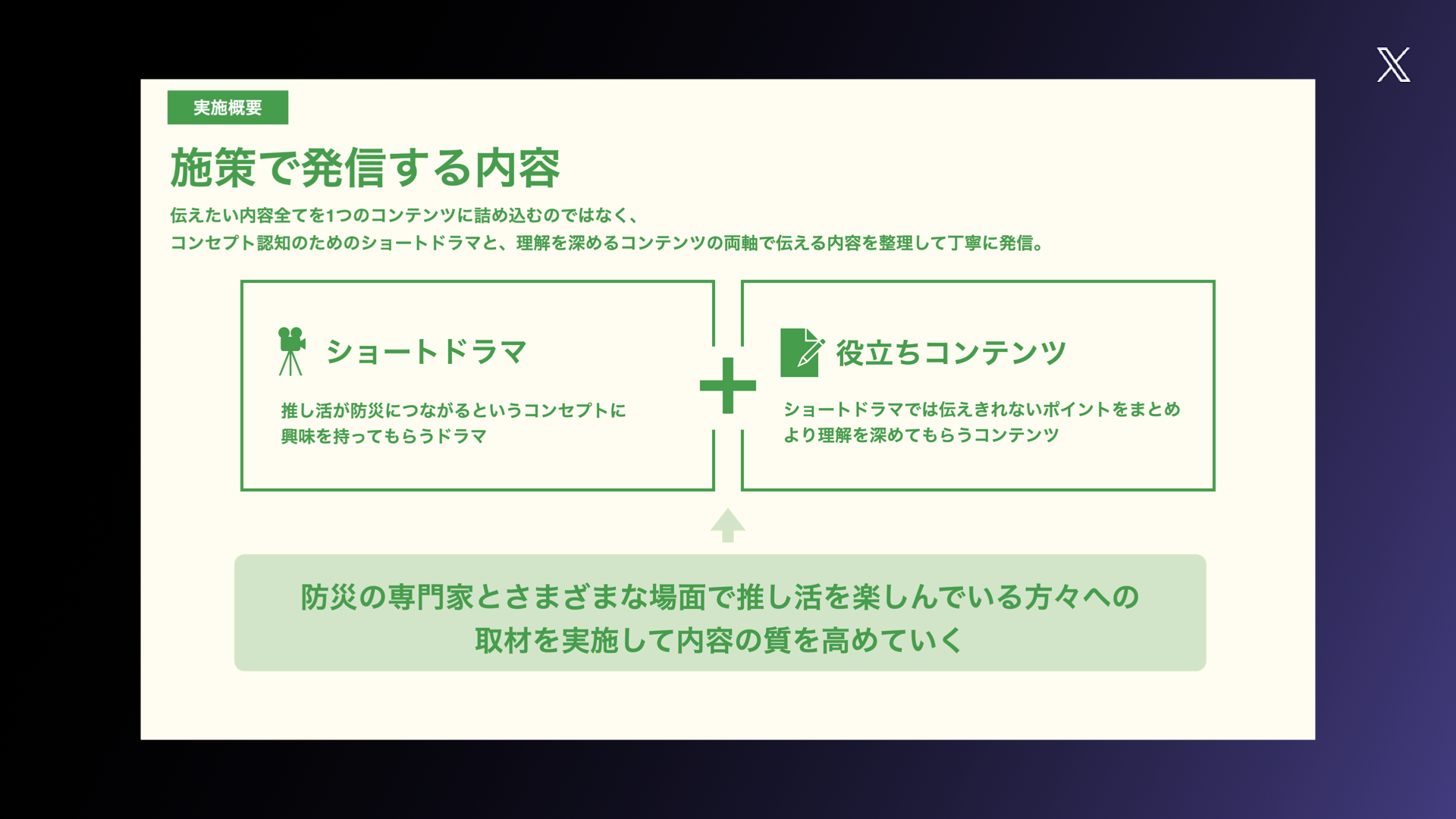

キャンペーン概要: XのAmplifyスポンサーシップ広告を活用し、映画監督の上田慎一郎氏が監督と脚本を務め、本田望結氏、西村真二(コットン)氏出演のドラマ「避難所で推しと遭遇した話」を本取り組みの入り口としてX上で配信。物語は、避難所を舞台に、ろう者の母を持つ主人公と彼女の推しの芸人が出会うシーンから始まる。リアリティを追求するため、避難所の状況から手話に至るまで、日本財団が連携する多方面の専門家の協力も得て、これまでにないショートドラマが実現した。

また、防災に役立つグッズに加えて、推し活のイベントへ向かう際の入念な準備や、効率的に楽しむための当日のシミュレーション力をまとめた「もしもの時の推し活グッズリスト」を、防災の専門家とともにX上の推し活アカウントの声数百件から制作。ドラマの感動が冷めやらぬうちに深い啓発も目指した。

#推し活防災 のキャンペーンコンセプト

#推し活防災 の実施概要

宗近(日本財団)

常に災害と災害の隙間に生きている中、多くの人が災害や防災に対する備えが不十分であることが課題だと考えています。また、日本財団という名前はある程度知られていますが、何をしているのかはあまり知られていないことも課題だと感じています。そこで、東日本大震災があった3月11日というタイミングで、日本財団だからこそできることを平易に伝えながら防災について考えることを促すキャンペーンを実施したいと思っていた中、良い企画をご提案いただき実施に至りました。

宮原(X)

防災活動をしている団体が多い中で、有事の際にすぐ動ける準備をされている点が日本財団様の強みであると感じました。営利企業ではないからこそ、世の中に対して何が本当に役に立ち、良いことになるかを考え、今回のキャンペーンをご提案させていただきました。

竹下(X)

今回のキャンペーンを実施されるにあたり、懸念や心配されたことはありましたか。

宗近(日本財団)

災害時の様子が映像になることで、観る方々が震災をフラッシュバックしたり、災害の描写が実際とは異なると感じられてしまう心配はありました。ただ、営利目的ではないキャンペーンだからこそ伝えられたり、実際に支援活動を行っているので3月11日での実施ということもあり、伝わりやすいと思っていました。

宮原(X)

ドラマの中では聴覚障がいについても取り扱っているのですが、実際にろう者の方も制作の打ち合わせにご参加いただき、災害時にできることについてもリアリティを持ってドラマで描かれていましたね。

竹下(X)

「推し活と防災」という普段あまり同時に見かけない2つの単語がキャンペーンの軸になっていましたが、どのようなきっかけで生まれたアイデアだったのですか?

宮原(X)

Nextチームではキャンペーンを立案する際、さまざまなポストを観察します。ちょうど南海トラフ地震の注意報が出た時に、推し活をしている方が「推し活グッズが役立ちそうだから、防災リュックに入れた」と投稿していたのを発見したことがきっかけです。普段は防災について投稿しないアカウントが防災について語るからこそ、新しい気づきが得られる。そこが、Xの魅力だと考えています。

竹下(X)

X側としては、企画段階でこのドラマがどう受け取られたり、反応されると思っていましたか。

宮原(X)

まず、企画段階で推し活で集めているものと防災バッグの中身が似ている、という発見がありました。その上で、タイパなどと言われる昨今、より防災の準備に時間をかけずらくなってると感じるからこそ、何か新しいことを始めようというコミュニケーションではなく、今やっている推し活の延長で防災ができるというライトな伝え方の方が振り向きやすいのではと思いました。また推し活が防災になるということの気づきは、推し活をしている方にとって単純に嬉しいと思ってもらえるのではとも感じました。視点としての面白さだけではなく、今まで推しにかけてきた熱量が別の形で役立つ可能性があることへの嬉しさも相まって、結果的にポジティブに受け取られのではないかと期待していました。

竹下(X)

キャンペーンの構成としては、上田慎一郎監督制作のショートドラマ動画をX上で広告配信することになりましたが、再生数や反応はいかがでしたか。

宗近(日本財団)

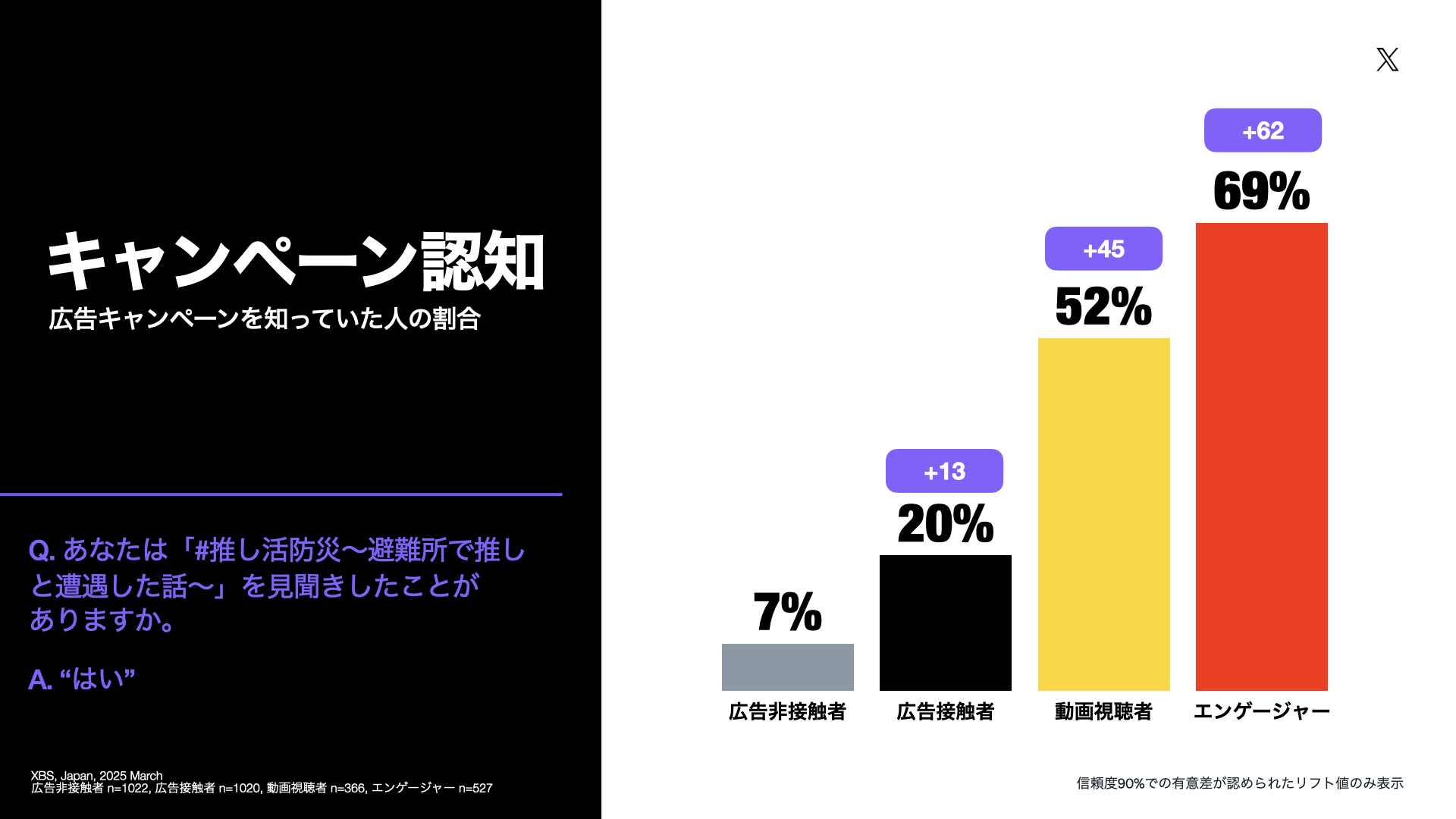

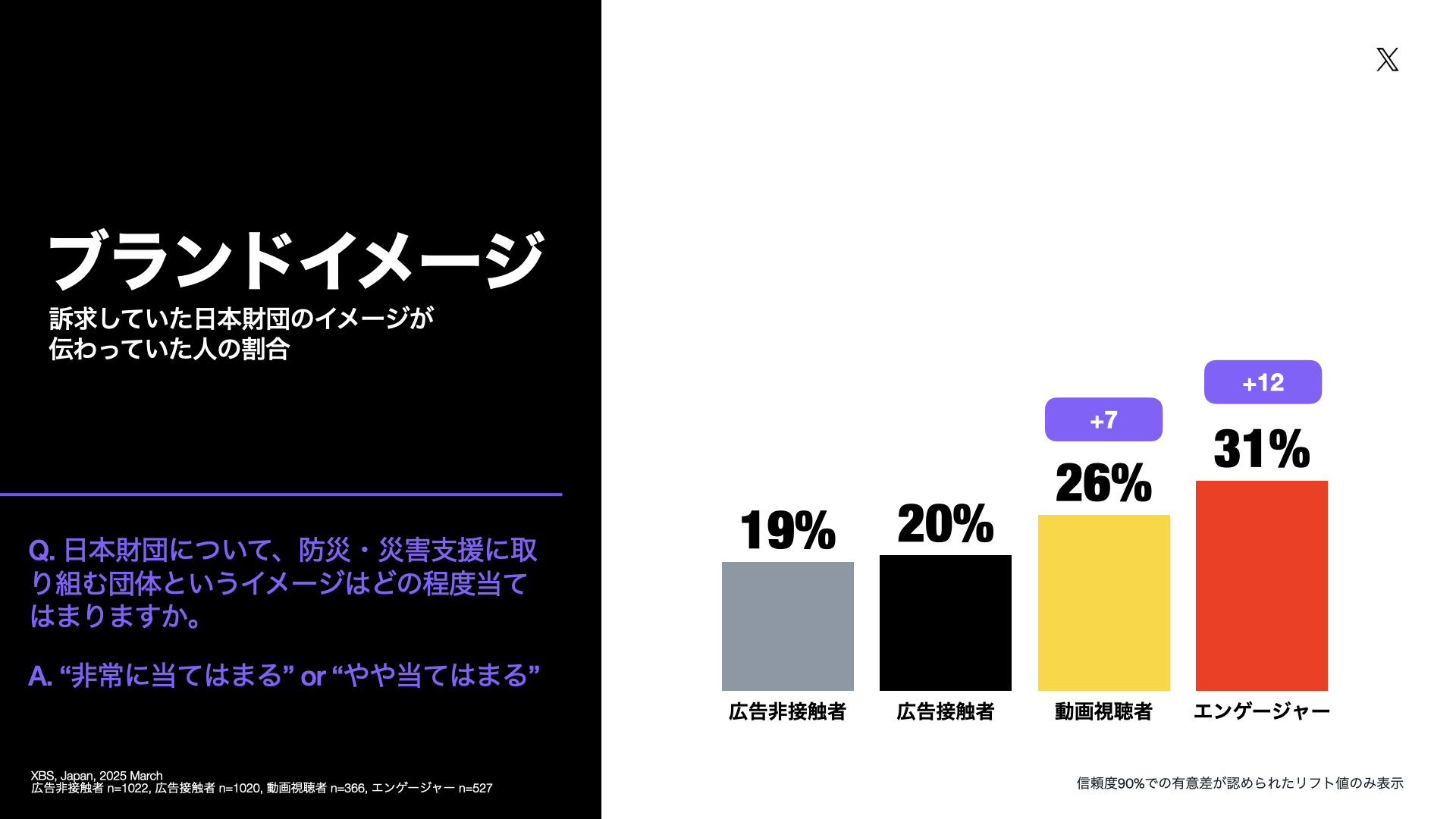

会話量や動画再生数も、普段見ないようなパフォーマンスで当初の期待以上の数値となりました。また、日本財団やキャンペーンの認知の向上も見られました。

今回のキャンペーンの広告パフォーマンス総計 (2025/4/1時点)

ブランドリフト調査結果:キャンペーン認知が有意に上昇

ブランドリフト調査結果:ブランドイメージが有意に上昇

千葉(日本財団)

ネガティブな反応も生まれるのではという心配もありましたが、想定よりずっと少なかったです。また、単に「良い動画だった」という印象からさらに一歩先、「災害に備えよう」と思ってもらえることがキャンペーンの狙いでしたが、実際にそのような会話が見られました。我々の意図したこととクリエイティブの間でシナジーがうまく発生していたのではないかと思います。

キャンペーンの中でポストした防災に使える推し活グッズリストも、これそのまま使えるね、といった会話につながっていましたね。

宮原(X)

推し活グッズリストは、テレビで取り上げられただけでなく自ら英訳して広めてくださったユーザーもいましたね。今回メインの動画広告はショートドラマという形式にさまざまな要素を入れました。TVCMだと通常メッセージを一つに絞るのですが、ドラマだと逆にコンテキストを広げてさまざまな人にさまざまなことが伝わるようにするのでメッセージがぼやけてしまう心配はありました。そこで認知と理解でコンテンツの役割を明確にするために、グッズリストも一緒に投稿する工夫をし、結果的にただ観て面白かったで終わるだけでなく、ちゃんと防災についての行動に結びついた反応が見られたので良かったです。

竹下(X)

今回、どこでも気軽に観ることができるXの動画広告を活用されましたが、だからこそ実現できたと感じることはありますか。

宮原(X)

ポストのテキストはかなり練って短文、長文と両パターンを作成しました。A/Bテスト的に同じ動画でテキストだけ変えて配信したのですが、長文の方が高いエンゲージメントを獲得する結果となりました。伝えたかったことが今回のキャンペーンにおいては長文の方が伝わったということだと思います。

動画を見る前にテキストを見る人も多いと思うので、動画の入口としてテキストの工夫が視聴態度につながるところがXの強みのひとつだと思います。

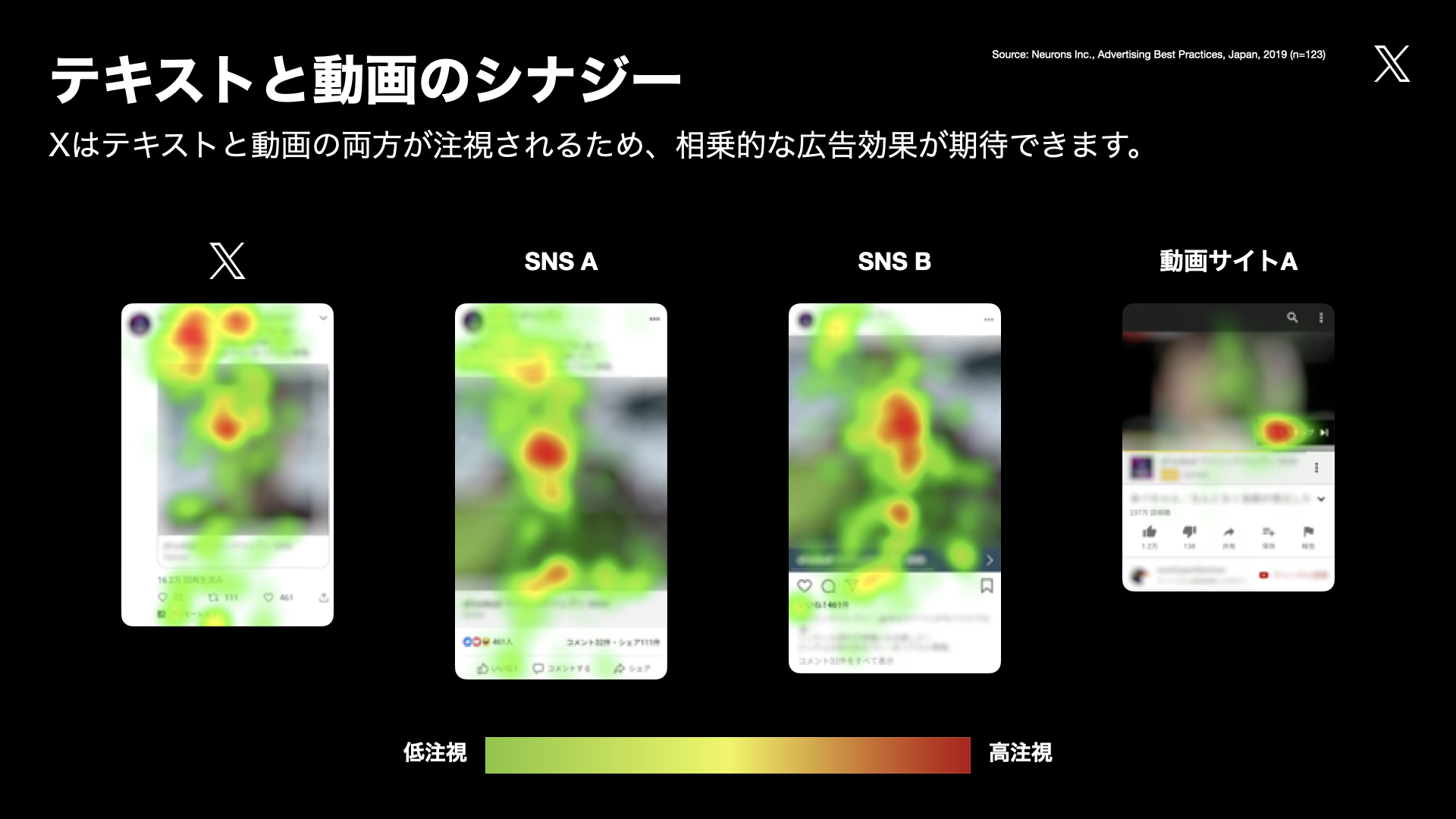

画面のどこが注視されやすいかを調べたアイトラッキング調査。Xはテキストと動画両方が見られている。

千葉(日本財団)

他にも縦型動画を見せられるプラットフォームはありますが、あまり概要欄や説明文までは見られていない印象の中、Xはポストのテキストが見られていると感じます。だからこそ今回のキャンペーンもこれだけエンゲージメントがあったのだと思います。

竹下(X)

今回のキャンペーンを成功だと捉えていただいているのであれば、その要因を思われることを教えてください。

宗近(日本財団)

財団としての活動を広く伝えるにあたり、どうしても正攻法で「こんな事業をやります」と伝えがちな中、今回は発災時の避難所のリアルやその課題、防災にまつわるtips、など、災害にに関するさまざまな知見もうまく伝えられたと思います。

千葉(日本財団)

キャンペーンを行ったのが3月11日であったということもあると思います。Twitter(2011年当時)は東日本大震災の時にユーザーが増えた印象がありますが、3月11日はやはりあの日のことを思い出しますし、忘れないようにしようと思う人も多いと思います。そのモーメントに今回の推し活防災キャンペーンを実施して伝えたいことが伝わったのは、Xだからこそできたことだと思います。

また、他のプラットフォームでは積極的にソーシャルイシューを見に行かないと感じています。深く何かを考えるために行くというよりは、エンタメコンテンツを見に行く印象がありますね。それに比べてXは多様な意見が集まり賛否両論があるからこそ、時に建設な議論や気づきも生まれるのだと思っています。

宗近(日本財団)

ドラマでは音楽も重要な要素だと思いますが、聴覚障がいもテーマだった中、字幕があったことで音がなくても、例えば移動中でも気軽に見られて内容が伝わったということもあると思います。

宮原(X)

「今通勤中なんだけど泣きそうになった」というポストもありましたね。あと、聴覚障がいの方の気持ちになって1回目は音ありでみて、2回目は音なしで見たというポストもあり、すごく嬉しかったですね。

竹下(X)

今後X広告をご活用される際の展望を教えてください。

宗近(日本財団)

日本財団は寄付文化を醸成するために様々な事業を展開していますが、X上でも寄付を通じた社会貢献に関心の入口をつくっていけるような施策の在り方を考えていきたいと思います。

千葉(日本財団)

手法としては、縦型動画としても適切なクリエイティブを、適切なタイミングで実施することでかなり有効だということがわかりました。今回はAmplifyとして動画を制作いただきましたが、こちらで用意した動画を使うという手段も得たと思います。また、これまでXでは画像中心にオーガニックも広告も実施していましたが、動画も有効だということが発見できたので実践してみたいと思います。

竹下(X)

最後に、他の公益財団法人のみなさまに向けてメッセージをお願いします。

千葉(日本財団)

自戒も込めてですが、基本的にはソーシャルグッドが原則の活動ゆえ、活動に関して「自分たちが伝えたいこと」の発信の終始に陥りがちなようにも思っています。プラットフォームごとに「ユーザーにどう受け取られるか」という視点に立ち、加えて一番伝わりやすいフォーマットは何かなど、プラットフォームごとに工夫をすることが大事なんじゃないかなと思います。

X広告スペシャリストに相談する

御社にあったX広告の活用方法にお悩みなら、ぜひ弊社の広告スペシャリストにご相談ください。